未来予測型の土地活用をするうえで歴史を学ぶことは、欠かせないのです。過去に起こったマイナスの事は避けて通れるかもしれません。

原始時代 旧石器時代から弥生時代の土地にまつわる歴史

縄文時代 人口20万人前後

この時代は、植物採集、狩猟、漁労(魚をとる)の三つの活動によって、食べ物を得ていたと考えられています。この為、居住地は狩猟が簡単で、自己防衛にも便利な場所(台地)や、漁労にも便利な遠浅の海辺を選んでいたようです。

住居は、最初洞窟だったようですが、徐々に竪穴住居に進化しました。

土地に定着することなく、自然を崇拝しながら暮らすような日々だったようです。

弥生時代 人口60万人程度

中国大陸は漢が勢力を増し、朝鮮をはじめとして中央アジア・ベトナムあたりまで文化的に大きな影響を及ぼしていました。

当然、日本にも朝鮮半島から稲作と鉄器の使用が伝わってきて、北九州から本州に伝わり、弥生時代に入ります。

この農業技術や鉄器は、村に大きな影響を与え、米が食糧の主なものとなりました。狩猟や採集で暮らしていた時代から、農耕社会に変化していったわけです。

農耕が本格的になると、土地の良し悪しで、生産量が左右されるわけですから、土地を起点にして、貧富の差が生まれている事になります。

これにより、人々の中に、土地に対する執着意識が強まっていきました。結果、集落の間に抗争が生じ、農耕作地をめぐって激しい争いがあったりもしました。

集落の遺跡を見ると、堀や塀で何重にも防御をした跡を見ることができるようです。

古代 大和朝廷から平安時代の土地にまつわる歴史

大和朝廷時代

統一後、皇室の祖先は、これまでどおりその領民を支配する権利を豪族の長に与えることによって、大和朝廷に服属させていったようです。大化の改新により土地に関しては次のとおりとなりました。

2:地方に国、郡を設置して、それぞれ国司、郡司に治めさせる制度(地方行政組織の確立)。

3:戸籍、計帳を作り、6歳以上の公民に一定額の田地を授け、収穫した稲を徴収する制度(班田収授法)。

平安時代

そして、次第に貴族や寺院などの力のある勢力に、土地の所有が集中する事になります。これにより、国司の警察権等の公的支配を受けない強大な規模の私的所有・経営の土地となる荘園が誕生しました。

中世 鎌倉時代から室町時代の土地にまつわる歴史

そこで藤原氏をはじめとした貴族は、自身で管理しきれない土地を、農民の有力者に管理させることにしました。

この有力農民の中から武装して武士になる者が現れる事になります。さらに、中央政権から地方官として地方赴任していた貴族の中から、武士の棟梁となる者まで現れました。

中でも力を持ったのが、源氏と平氏です。

その後、源氏と平家が骨肉の争いをはじめ、源氏が勝利して鎌倉幕府を開く事になります。武士が土地を支配する時代の始まりです。

それほど、土地の人間に対する影響は大きなものとなりました。

近世 安土桃山時代から江戸時代の土地にまつわる歴史

安土桃山時代

戦国時代を制した豊臣秀吉です。

ここで、太閤検地といって、権利関係が複雑に入り乱れた土地の整理を行ったわけです。

また、刀狩を行って武士や町民、農民の身分制度を厳格に管理するようにしました。

さらにみだりに土地を離れることも禁止しました。

江戸時代 人口約3000万人程度に

徳川幕府は、田畑永代売買禁止令により、農民の田畑の売買を禁止しました。

さらに、分地制限令で、農地を長男が相続する制度を敷き、農地の細分化されすぎる事を防ぎました。

近代 明治維新から第2次大戦までの土地にまつわる歴史

明治時代 人口5,000万人を突破

さらに、新しい土地制度を定め、政府が地券を土地所有者に交付しました。

土地売買は地券の売買へと進化していきます。

登記法によって土地と建物の登記が始まります。

1899年、明治32年に登記法が大改正され、ほぼ現在の不動産登記法となりました。

日本は日露戦争に勝利すると、経済が活性化し、土地代の値上げ交渉等も盛んに行われるようになります。

今、借りている人間が、値上げに応じたくないといった場合、借りている人がいる状態で、土地の売買が行われることになります。

大正時代

当時は、街づくりが盛んにおこなわれ、田園調布や軽井沢、箱根など現在でも高い評価を受けています。経済や社会の発展し、高給取りのサラリーマンが数多く東京近郊に集中しました。

長屋のような貸屋や、古い和式の住宅に満足しない富裕層が出現したため、東京の郊外で新しい街づくりが急速に進んでいきました。

現代 第2次大戦後の土地にまつわる歴史

戦後復興期

国土も空襲で焦土となり、さらに、戦争から帰還する人が増えたため、全国で約420万戸が不足する事態に陥りました。

このような中で、不動産取引業を行う者が急増し、中には「悪質業者」も数多く出現し社会問題となっていきます。

ここで、悪質業者を排除する名目で、宅地建物取引業法を制定しました。

この法律は、土地や建物を事業として売買する者や事業として仲介する者に、宅建業法上の免許取得を強制しています。

高度経済成長時代

高度成長の背景のもと、土地が右肩上がりに値上がりし、いわゆる“土地神話“を生み出します。特に目立ったのは、地方の山林等で、リゾート開発の影響もあり100倍近くに値上がりした例もあります。

このような土地価格の上昇を抑え、投機目的を規制する為、国土利用計画法、いわゆる国土法が制定されました。

これにより宅地開発や別荘開発などに伴う一定規模以上の取引は、事前に自治体に届け出ることが義務づけられ、利用目的と価格が厳しく審査されることになったのです。

バブル時代突入からバブル崩壊

高度経済成長期のように地価上昇が続き、1992年・平成4年から地価が下落し続け、以降およそ15年間も下落が続く事態となり土地神話が完全に崩壊しました。

最近の経済動向と土地にまつわる状況

しかし、その後アメリカで起こった、クレジットカード等の延滞を繰り返すような信用力の低い人々に高金利の住宅ローンを提供して、焦げ付きが増し、回収できなくなったいわゆるサブプライムローン問題等をきっかけにリーマン・ショックが発生。その影響を受け ミニバブルは終わりました。

この背景を受け、多くのデベロッパーや建設業者の倒産が相次ぎました。

三大都市圏の住宅地の価格においては、若干上昇傾向を示しましたが、再び下落する事になります。

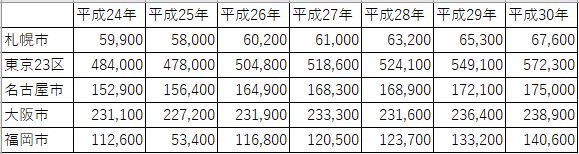

ただ、2013年・平成25年以降は、アベノミクスや消費税アップ前の駆け込み、東日本大震災の復興需要、オリンピック誘致などの様々な要因があって、建設費や地価の上昇が始まりました。

当然、東京オリンピックの競技会場となる、代々木・神宮前エリアや、お台場、夢の島等、多数の建設が予定されており、交通系のインフラ強化が進むことになり、住宅地への影響も大きなものとなります。

この背景を受け、周辺の土地価格は上昇しています。

今後の経済見通し

建築費は更に上昇する可能性も

東京オリンピックの影響で、雇用が生まれますが、人手不足による人件費の高騰や建築費の上昇も心配されています。

この影響は競技会場地域の建築費用の高騰だけではなく、賃貸住宅全体に及ぶ事が予想されています。

これからのアパート経営・賃貸住宅の土地活用計画には経済状況や、建築する立地の将来性等、総合的に検討していく必要があるでしょう。

【主な都市における住宅地の「平均」価格の推移】

東京オリンピック終了後の注意

当然、オリンピックが終わって、その後も、その土地が人気のエリアであり続けられるか。

土地活用においては、この点も重要になり、資産価値の高い不動産として評価される為には、今後の世の中のニーズを調査することも重要です。

これからの日本人口の将来予測

人口の将来予測には、出生率や死亡率などの仮定要素が入ってきて、さまざまな予測が成り立ちますが、人口問題研究所の発表によれば、2040年には1億1,092万人に減少。

さらに2065年には8,808万人と推計されています。