住宅系土地活用オーナー(賃貸アパート経営等)にとっても地域調査とマーケティングが重要

入居者のニーズ・要望を把握するための地域調査とマーケティング

土地活用のマーケティングで最も重要なのは、「必要ある場所・需要のある場所・ニーズのある場所に、それに応じるように、必要な建物を建設すること」です。

たとえば、独身で、一人暮らしの人が多くて、ワンルームや、1DKが適したエリアに、2LDK、または3LDKのファミリータイプの賃貸アパートを建設すると、アパート経営に失敗する危険性があります。

建設が完了して、入居者募集を開始して、その時点で失敗に気づいたとしても、時すでに遅しです。

2LDKや3LDKをワンルームの部屋に間取り変更するのは簡単ではありません。

リフォーム・リノベーションするにしても、賃貸事業修正の観点から大規模な修繕費や設備機器の更新が必要になる、15年後から20年以上となるでしょう。

その間、アパート賃貸経営オーナーは、借り手・入居者のいない賃貸物件とお付き合いしていくことになります。

必要の無いものを建てたわけですから、為す術はほとんどなく、家賃を下げる必要に迫られてしまいます。

土地活用で、アパート賃貸経営をする際には、入居予定となる人はどんな人間かを想像して、近隣の住民が何を求めているのかを的確に調査し、ニーズを把握する必要があります。

独身の方向け賃貸、ファミリー向け賃貸、学生向賃貸けなどの目標を明確に設定し、いろんな設備や間取りについて検討しておくことをお勧めします。

この入居者ニーズを把握する努力は、最終的に【満室経営】となり、最終的な事業成功のための重要なポイントです。

その場所ではニーズがない賃貸住宅を建設した賃貸アパート経営オーナーは、賃貸料金の値下げや、値下げに関する交渉に不満を抱くようになり、空室ばかりで頭を抱えてしまうことになります。

家賃収入から建設資金の借入金を返済していく必要があるわけですから、その返済費用が、生活費にまで食い込んでしまうと、通常の生活は困難になり、ローン地獄すらあり得ます。

このような状況に陥らないようにするためには、様々な土地活用方法の選択肢をもったうえで、市場調査を行った後に、具体的な土地活用方法を決定するべきです。

成功する土地活用のポイントは、「本当の意味で、入居者のニーズを把握し、マーケティングに活かすこと」です。

土地には、「単身者向け賃貸のニーズが高い場所」と「ファミリー向け賃貸のニーズが高い場所」があります。

また、同じ単身者であっても、社会人と学生でも大きく違いますし、高級志向のエリアか、そうでないエリアか等を判断し家賃設定に反映していく必要があります。

入居者向けの設備にもニーズがあります。この点についてもしっかり把握する事が重要です。

もちろん、予算の関係で、すべてのニーズに応えることは不可能です。

このため、絶対に必要な設備と、そうでない家賃設定次第であきらめるものという分け方をするのもおすすめです。

例えば、「絶対必要」な設備では「エアコン」は代表的ですね。

近年の夏の温度上昇を考えても、絶対に必要と考える入居者は多いですし、設置しておくことをおすすめします。

そのほかには、キッチンのガスコンロや、オートロック設備、鍵がディンブル製かどうかなども、比較的ニーズが高いと考えられます。

高齢者以外では、ネット環境の整備も必須でしょう。

電気コンロや、IHヒーターは地方ユーザーには意外にニーズが低いのも注目です。

もちろん、こういったニーズは入居者の年齢や性別、地域によっても異なります。

例えば、先ほど挙げたエアコンも、北海道ではそれほど重要な設備ではないわけです。

このように、事業収支の範囲内で、設備を充実していく必要があります。

入居者が部屋を決定する要因はどこにある?絶対条件は家賃。

現在の物件に決めた要因公開!

家賃は予算内でもっとも希望条件にあっているかどうか重要視されます。

ほとんどの入居者は家賃の上限があります。

この予算の範囲でどれだけ希望条件に合致するかで部屋を選ぶ傾向にあります。

その中で代表的なものは以下です。

入居者が部屋を決める要因は?

- 家賃

- 駅からの距離

- 築年数

- ペット可

- 設備(付加価値)

- インテリア(付加価値)

「入居予定者のペルソナ」

- 「絶対条件A」 + 「付加価値A」

- 「絶対条件A」 + 「付加価値B」

- 「絶対条件B」 + 「付加価値A」

- 「絶対条件B」 + 「付加価値B」

「子育てまっさかりのファミリー」

- 絶対条件:「子育て」 + 付加価値:「お風呂の追い炊き機能」

- 絶対条件:「収納」 + 付加価値:「お風呂の追い炊き機能」

このような環境の元、しっかり利益を出せる「満室経営」を実現するには「入居者のニーズを把握する」マーケティングは不可欠と言えるでしょう。

土地周辺をしっかり調査して、イメージしよう

GoogleMapsなどを使用して地図を確認し、実際その近辺で生活している方々の目線で、その地域やその土地のイメージを描きましょう。

具体的には、

ポイント

- どんな種類の建物が建設されているか

- どんな種類の施設が求められているか

- 周辺の道幅は狭いか・広いか

イメージでは発見出来なかった、生活者の息吹を感じる事で、実際にあなたの土地活用に活かす事が出来ます。

このような調査を繰り返すと、GoogleMapsの航空地図を見ただけで、ある程度イメージがつくようになります。

最寄り駅の賑わい方や、住宅地の騒音レベル、等に意識を向けると、どんな賃貸アパートを建設する事が向いているかイメージできるようになります。

こういった形で、単身者が多いのか、ファミリーが多い地域なのか、地域の特性をある程度把握していきます。

比較的新しい賃貸アパートは、当然、比較的新しいマーケティングの結果で建設されているはずなので、そういった賃貸アパートを参考にすると、役立ちます。

最寄り駅の立地特性を把握しよう

沿線や駅の利用者数は、増加傾向にあるかを調べて、そのエリアの将来性をチェックしましょう。

20代の若者がいて、ファッション系ブランドの店が進出しているかなどもチェックします。

駅の混雑状況や、始発・終電・バスの本数等を調査。

朝・昼・夜の時間帯に分けて、駅の改札口に立ち、職業や、年齢、ファッションなどをチェックしましょう。

多数の銀行が支店を出店していれば、それだけビジネスが活性化しているか富裕層が多いといったことが考えられます。

土地活用エリア周辺の街並みをチェック

土地には、大きく2つあって

- 住宅系土地

- 商業系土地

と分類できます。

周辺の建物、周辺の土地活用の状況を把握するため、足を運ぶことです。

低層型のアパートが多い地域、構想型の大型分譲マンションが多い地域、戸建て住宅の多い地域、、ニュータウンのような新築物件の多い地域、空き家や、老朽した建物が多い地域と、区分けしてみましょう。

地図を片手に線や色を付ける事もよいかもしれません。

また、駅ビルの規模や、周辺のオフィスビルに入ってる企業の業種、居酒屋等の飲食店のグレードと繁盛レベル等、街全体の賑わいを見ていきましょう。

建物の高さを観察して、高度利用されている街かどうかもチェックします。

高度利用されていない場合、道路の幅や、用途地域の容積率制限の関係で、高い建物が建てられないケースもあるので注意が必要です。

反面、単に街に活気がないから、高度利用されていないだけの場合もあります。

商店街が繁盛していなくても、駅前の立地という好条件である以上、商店を閉店して賃貸アパートを建てたら、商店街の利用者が増え、再び活気を取り戻した等のケースもあります。

土地活用によって、街を活気づけるといった気概も必要でしょう。

有効な土地活用の立地の特徴とは

以上の調査をしたうえで、いよいよ、該当の土地を調査しましょう。

隣のバルコニーのひさしや雨樋が越境していないか、塀が傾いていないか、

隣地境界の杭や鋲などの標識はあるか、水はけは良いかなどをチェックしましょう。

つづいて、全面道路の幅や、長さを歩いて測定します。

次に、日差しや、風通し、眺望や、騒音等、実際に感じてチェックします。

その後、対象の土地に入って、穴や陥没がないか、盛り土や道場汚染の可能性(変色)がないか、古井戸や高木を確認します。

建物がある場合は、築年数やグレードと利用状況を見て、継続利用か、建て替えかを判断します。

建て替えの無い場合、敷地内の空きスペースにどれくらいの建物が建てられるか、土地の分筆(1つの土地(一筆の土地)を複数の土地に分割し分けること。)は必要かなどについて目途をつけます。

ここを怠らず、しっかり自分の五感を使って、土地活用対象のエリアを感じる事が、土地活用成功の近道になる事は間違いありません。

車で行くんじゃなくて、電車などの交通機関を使用して、調査する事も大事なんだよ。

不動産会社へのヒアリングもチャレンジ

立ち寄って、ぜひお話を聞いてみましょう。

土地の権利関係調査

こうなると、せっかくの土地活用計画が台無しになってしまいます。

実際にリサーチをすると、担当部局が本庁や出張所に分かれていたり、担当者も地区別になっていたりすることがよくあります。

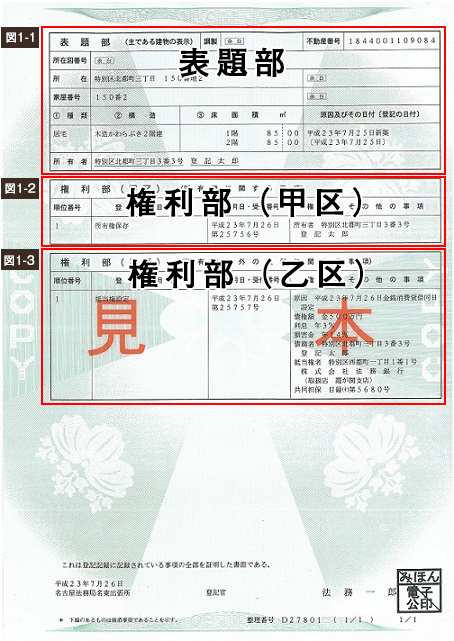

必要な持ち物は特にありません(認印等は不要)が、登記簿謄本、又は登記事項証明書1通につき金600円の手数料(枚数過多の場合は手数料が増えます。)が必要となります。

そして、ご来庁の際に法務局備え付けの請求書に、請求されます不動産(土地・家屋)の所在地番、家屋番号、会社・法人の場合は商号(法人名)、本店を記載していただきますので、あらかじめ権利書等で確認の上、お越し願います。

不動産登記情報は、1:表題部、2:権利部・甲区、3:権利部・乙区で構成されています。

図1 登記事項証明書見本(土地)

表題部 図1-1

土地が一筆だけではなく、地番が複数の場合もあるので、現地の地形と公図を照らし合わせた方が良いでしょう。

例えば、現在は駐車場になっていても、登記簿上の地目が田や畑となっていることもあるので、要チェックです。

この面積を公簿面積といいますが、実際に測量した実測面積と公簿面積が一致しないものは少なくありません。

地積測量図が法務局にあるときは、その写しも取得しておきましょう。

権利部・甲区 図1-2

本人名義ではなく、その父親や母親の名義の場合もあります。

相続の登記手続をしていなくても土地活用はできますが、今後のいざこざを避けるためにも相続手続きをすませてから、土地活用に掛かるべきです。

かつ、この後は誰と協議していけば妥当のかも確認します。

権利部・乙区 図1-3

たとえば、

このような抵当権は、言うなれば健全な抵当権の記録と言い現すことができます。

ジャッジの基準となるので、最優先でリサーチをしなければなりません。

法令上の制限等調査

調査する法令は、都市計画法や建築基準法などと地元の自治体・役所の指導要綱や条例です。

建築物をプランニングする際には設計事務所も市町村にヒアリングを行うためダブルチェックになってしまい二度手間になると考えるかもしれませんが、計画倒れにならないように、法令上の制限調査は習得しておいて損はありません。

路線価については国税庁のウェブサイトから調べます。

路線価は公示価格の80%の水準、公示価格は実勢価格の90%の水準といわれていますので、路線価から実勢価格を見積るすることができます。

つまり、その路線価実勢価格が担保力となります。

また、ほとんどの自治体は人口動態の統計を持っています。

せっかく役所に行くのであればそれらの統計も確認しておきましょう。

世代や男女別にどんな世帯が増えているのかという地域に関するデータを入手します。

生活関連施設調査

このため、基本的な生活関連施設調査をきっちり行うことも忘れてはなりません。

ココがポイント

- 電気:

有効活用対象土地の近隣に電信柱が立っていれば、電信柱番号をメモして、電圧などをリサーチしておきます。 - ガス:

都市ガスは本管が道路の下に埋設されているので、埋設管の口径、埋設の位置・深さを調査ます。さらに、土地内に引き込まれている枝管の口径や材質も調べます。ガス管はたいていが埋設されているため、軽はずみに上を掘るとガス管を傷つけ、ガス漏れ事故を生じる危険性がありますで、綿密な調査が要求です。ガス会社の営業所にはガス導管図があるので、あらかじめそのコピーを入手してから現地調査に入りましょう。また、プロパンガスを都市ガスに切り替える場合には注意が必要です。建物内のガス配管をLPガス会社が所有している場合があり、LPガス配管工事費の残債補償をめぐって揉め事にならないように十分な事前確認と打合せが必要です。 - 水道

水道もガスと同じように本管が道路下に埋設されており、引込管、メーターを介して蛇口などにつながっています。

戸建て住宅の引込管の回径は13㎜、20㎜、25㎜という種類があり、最も細い13㎜管が通っている場合は賃貸住宅には容量が足りなくなります。20㎜管に入換える必要がありますが、道路工事も付いてまわるので経費がかさむため、この必要経費もあらかじめ見積もっておくことが必要です。 - 下水道

排水施設は、公共下水道なのか、集中浄化槽や個別浄化槽なのかを、まず調査します。公共下水道の場合は、事業主体から公共下水道台帳管理図を閲覧してコピーを取得し、下水道本管の口径や勾配、汚水が流れる方向を調査します。下水道には本管が1本の合流式と、2本の分流式があるので、確認をしておきましょう。また、個別の汚水マスや雨水マスの位置、接面道路の側溝の種類(U字溝、L字溝、L・U字溝)も調査します。公共下水道が整備されていない場合は、整備計画や特別負担金(加入金等)の有無や金額を役所の担当部局から聞き取ります。

その他

小学校や中学校の校区は教育委員会などからヒアリングします。

近くに有名な医療機関や名門の小学校・中学校のある地区、そして、図書館や美術館、劇場などの文化施設がある地区では、土地活用のターゲットが変わってきます。

周辺にラブホテルやパチンコ店、風俗店などがある場合も、賃貸住宅系の土地活用は難しくなるので、慎重なリサーチが必要になります。