今回は、別の方法である「建設協力金方式」について説明しよう。

ロードサイド店舗とは?

幹線道路(ロードサイド)に土地を持っている場合に、コンビニエンスストアなどを建設し出店してもらう土地活用の方法です。

幹線道路(ロードサイド)の土地は、車の騒音や振動があるため、賃貸住宅の建設に向いていないのが特徴です。

しかし、交通量の多い土地であればコンビニエンスストアやファミレス、土地が広大であれば商業施設などを運営することが可能な土地となります。

そのため、ロードサイド店舗の土地活用をするなら、出店してもらえるテナントがいることが重要となります。

建設協力金方式の仕組み

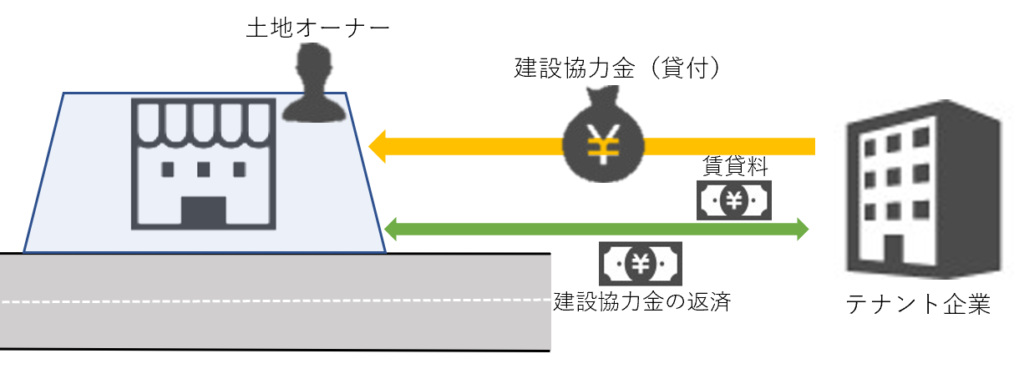

建設協力金方式では、テナント企業が建設費の一部または全部を土地オーナーへ建設協力金として貸し付けます。

土地オーナーは、自己資金や金融機関からの融資を受けることなく、建設協力金を使って建物を建築することが可能となります。

建設協力金は一般的に利息が付けられませんので、賃貸借期間中に月々賦払返済をする契約となります。

建設協力金の金額に応じて賃料が設定されるので、建設協力金が多ければ多いほど賃料は低くなります。

建設協力金方式でロードサイド店舗の土地活用をするメリット

メリット

- 自己資金なしでできる

- 金融機関から借金しなくてもできる

- 一般的に建設協力金に利息が付かない

- 入居テナントが決まってから土地活用を始められる

- 借地権が発生しない

- 賃貸建物を建築することになるので相続税対策効果がある

先ほども紹介した通り、建設協力金(利息なし)をテナント企業から貸してもらって店舗を建設するので、自己資金がなくても大丈夫ですし、金融機関から借金をする必要もありません。

また、テナント企業に建設協力金をもらってから始められる土地活用なので、テナント募集活動をすることもありません。

万が一テナント企業が撤退することとなっても建設協力金を返済する義務が免除されるので安心して土地活用をすることができます。

借地権が発生しないことで、土地を貸しつける時に面倒となる権利関係の調整をする必要もなく、ロードサイド店舗の土地活用ができます。

土地オーナーが店舗を建築してテナント企業に賃貸することとなるので、土地は貸家建付地評価、建物は貸家評価となります。

そのため、「建設協力金方式」は相続税対策として大きな効果があるということです。

デメリット

- 建設協力金の返済が負担となることがある

- テナント企業が撤退した場合、新しいテナント企業を探すのが難しい

- 賃料がテナント企業の業績動向によって見直されることがある